団体参拝が数グループ重なると、かなりの広さがある新別殿であっても、立錐(りっすい)の余地なしと言っても差し支えない状態になる事もたびたび有りながらも、無事ゴールデンウィークを乗り越え、出仕の舞台は奥の院へと移ります。

団体参拝が数グループ重なると、かなりの広さがある新別殿であっても、立錐(りっすい)の余地なしと言っても差し支えない状態になる事もたびたび有りながらも、無事ゴールデンウィークを乗り越え、出仕の舞台は奥の院へと移ります。

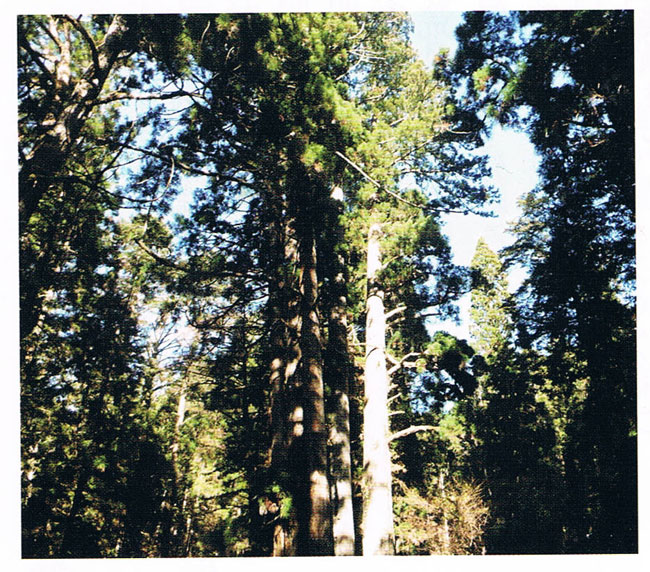

余談ではありますが、奥の院とはお大師様が禅定(ぜんじょう)に入っていらっしゃる建物「御廟(ごびょう)」や、その手前の燈籠堂を指すのではなく、木々に包まれた広大な敷地全体を示しています。

奥の院出仕メンバーは全員で六名、お茶処の三か所に二名ずつ分かれて配置されます。

案内所では高野山全体が描かれた地図や、何日も何処で法会が有るかが分かるパンフレットを配布したり、バスや電車の時刻、奥の院内に誰のお墓がどこにあるか等を案内していました。

金剛峯寺もでしたが、こちらも海外からの参拝者が多く、片言の英語と日本語と身振り手振りを組み合わせて応対させて頂きました。

お茶処は大きな茶釜が二つあり、一つは大正五年と福助マークが刻まれた中々年季が入った代物。釜は炭で沸かされていて、前日に灰をかけた埋め火から火を熾すのが朝一番の仕事となっています。

釜には焙じ茶を詰めた不織布のパックを投入してじっくりと味を出して行きます。優しくほっとする味わいですので、奥の院にお参りの際はぜひ覗いてみる事をお勧めします。

奥の院での出仕も魅力的なものが多く、お茶処では布教師による御詠歌を日に数度拝聴させて頂きました。

また納経所前では、燈籠堂で法会を執り行うため、日本各地からやって来た真言僧たちの入堂の列が連日作られ、様々な衣帯や行道の作法を拝見する事が叶い大変勉強になりました。

そして何より印象的な物はお昼ご飯に有ります。メインとなるお弁当は、高野山内各所で出仕する全員共通の精進弁当なのですが、ここは流石奥の院。毎朝六時と十時半にお大師様に御供えされる「生身供」のお下がりを頂く事が出来たのです。

時間によっては頂けない事もありましたが、生臭ものは使われていない精進料理ながらも量が多く、味もとても美味しく作られていたので、ちょっとした楽しみになっていました。

ピーマンの豆腐詰め天ぷらや茄子の煮びたし、とろろそばにお好み焼きと、毎日様々なお下がりを美味しくいただく事が出来ました。

専修学院での生活で何を学んだか、と考えるとこの「食事の楽しみを知る」事は、かなり大きな比重を占めていると思われます。

専修学院生の食事を作って下さる台所のお姉さん方は、毎日大変な労力で食事を用意してくださいますが、何せ六十名を超える集団です。お米と一種類のおかずでお腹をくちくさせる方法は汁ものなどに限られるでしよう。

院内各所の仏様に御備えした精進供のお下がり「大根、人参、きゃべつ、高野豆腐」も適宜使わなければなりません。

野菜と増量材的な冷凍ポテトが味付けは違えども連日出て来る生活。

あれが食べたいこれが食べたい、と言う思いは不思議とあまり出て来ませんでしたが、出仕の際にお茶処の方から頂いた何でもないクラッカー「リッツ」から得たしみじみとした素朴な美味しさに身が震える喜びを得たのです。